近日出台的《动漫蓝皮书:中国动漫产业发展报告2015》预计,2020年中国动漫产业产值规模将突破2000亿元。美日作为IP大国,出处多源于动漫。席卷全球的漫威系列就出自动漫,日本出版物排行榜亦然。

我们的IP可以走这条路吗?

电影《大圣归来》

美日的由“动漫”到“IP”,代表了市场主导模式下产业格局的演变。

美国产业链成熟,商业化路径清晰,但除了漫威和迪斯尼近年新IP外,大部分主要是几十年前创作的老IP为主。2014年,迪士尼一家就有486亿美元的收入,超过当年中国整个动漫产业产值的4倍,也超过日本动画产业的3倍。

在全球票房中,同一IP累计票房最高的均为系列作品,其中前30个IP中70%是动漫改编,漫威宇宙一个系列IP就吸金近百亿美元的票房。近10年,好莱坞超级英雄系列电影数量只占10%,却创造了80%的利润。美国动画产业缘起于成熟的电影工业体系,专业工业化制作流程复制到动漫容器中,整个商业化成熟,流水化操作,全球商业变现能力强。

电影《忍者神龟》

日本的动漫IP相比美国IP数量较多,普遍的质量和商业化程却逊色不少,消费群体也以本国为主,没有大范围的走出国门。

日本是世界动漫产业的第二大国,据日本数字内容协会发布,2014年日本广义的动画市场(包括衍生产品)规模为1兆6296亿日元(135亿美元),巅峰的2004年曾占据全球份额的70%以上。由于中日文化同源以及日本作品风格细腻情怀深厚,中国受众对于日漫粘性比较高。然而,日本的动漫产业这么多年并未赚到大钱的事实,却总是被二次元拥护者选择性地忽视,大量知名动画工作室接连倒闭,就连日本国宝级的吉卜力工作室于2014年8月宣布停止制作解散制作部门。整体商业化做的不够好,跨媒介互动以及产业链变现程度不高。

日式细腻风格和文化设定值得借鉴:

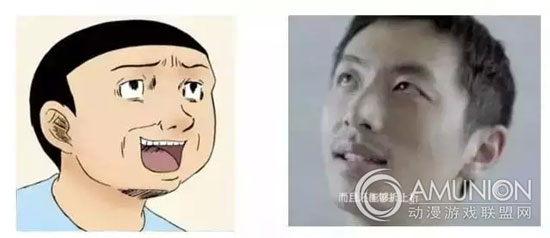

(搞笑日漫《日和》的经典表情和网剧《万万没想到》经典表情对比)

虽然日本动漫产业体系完善,在单一文化的日本具有广泛的社会基础,在中国这种多元化的国家,依靠单一的风格或小众的产品,是很难在大众市场取得成功的。

另外从《日本动画产业报告》和日本漫画产业的信息看,日本每年漫画和动画有200至300个左右新作品产生,但第二年的存活率都不到10%。近年,日本动画制作公司数量和作品数量增加,对播放时间的竞争更为激烈,许多公司不得不接受制作委员会或电视台提出的苛刻条款。一部30分钟的动漫作品制作成本大约在1000万日元左右,制作公司一般仅能从播放方收回500万日元,结果几乎都存在赤字。

娱乐一下,下图一定程度的代表了中、美、日的动漫IP产业:

时至今日,我们的动漫并未有成熟的成长路线,生产化和商业化的模式都有待于摸索。然而,移动互联网带来的时代变化,导致了受众消费行为的变化,或许能成为新兴内容的巨大机会。网络剧的兴起,带动了一大批移动互联网作品让中国甚至有可能弯道超车。

中国动漫产业出路在哪?

1、学习成熟的制片体系

美国和日本动漫的共性是以制片管理为中心的工业化生产,美国的制片人中心制源自好莱坞100年的经验当然更加成熟,日本虽有动画制作委员会但对于IP的长期规划还是欠缺。所以对于中国市场来说,产业整合和制片管理至关重要,慢慢走向工业化可复制生产才能保证行业整体产出质量,这是中国的动漫作品能走向世界的可行路径。只有以商业化为前提,才能保证产业的可持续性发展,通过制片人模式规模化复制成功商业模式,同时做好跨媒介的泛娱乐商业变现设计。我们应该联手打造全产业共同盈利模式,并连续挖掘新作品的能力,而不是指望整个产业靠一两个作品救市。

制片制度的另一个核心就是以市场为主,商业规划前置。如果作品在前期能够做好商业定位,并把跨媒介泛娱乐前置,为未来的衍生设计好出口,做好跨媒介的联动。虽然在动漫本身无法赚钱,但是各种衍生渠道的变现能力是非常强大的,尤其随着VR等新技术的到来,娱乐行业的玩法更加多样。移动互联网年代的快速试错、小步快跑的思维,完全适应于互联网年代的动漫作品。以受众人群最大的媒介方式介入,然后通过跨媒体联动实现变现,并共同抬高一个IP的商业价值。

2、移动互联网新机遇,新商业模式

与美日情况不同之处在于,中国移动互联网市场已进入爆发式增长期,网剧更是走在了全世界的前面。我们结合美国和日本经验的同时,需要考虑更适合中国内容消费习惯的动漫IP开发逻辑。互联网新兴渠道内容生产和融资的旺盛,与传统影视平台的闭塞形成鲜明对比。当传统媒体仍在消费者注意力减弱和广告变现的泥沼中挣扎时,移动互联网为以网剧为代表的网生原创节目提供了广阔的价值创造空间,商业化变现逻辑逐渐清晰。传统靠视频制作赚钱的模式已经被颠覆,新的商业模式简单总结就是:网剧切入,广告回本,游戏变现,电影做强,众筹公关。

2013年网生内容崛起后,网剧商业化变现路径已经通畅。真人网剧变现成功案例当属《屌丝男士》和《万万没想到》。《屌丝男士》成为互联网现象级喜剧,全四季总播放超36亿,根据公开数据估算每集广告收入1千万人民币;衍生大电影《煎饼侠》成本5000万,票房达11亿。《万万没想到》的大电影制作成本3000万,票房虽然远低于预期的10亿,但3亿已经赚了不少,且不说各种植入。

同时,动画网剧的商业化也已经得到了验证,变现模式较成熟。上文提到的《十万个冷笑话》是中国史上第一部用众筹启动的动画电影,与票房1.2亿人民币形成鲜明比较的是,电影最终制作成本只有500万。《画江湖之不良人》的动画全网累计总播放量超过10亿次。《秦时明月》虽然被业内吐槽很多,畅游也花了几千万独占《秦时明月》手游全球授权,同时真人的电视剧也已经开播,大电影计划也在启动。

3、新时代的IP需要跨媒介能力

传媒产业百年变迁的规律告诉我们,消费者行为变化对传媒产业的变迁起到最为决定性的作用。可以预见的未来 5至10 年,整个传媒产业包括创意人才、运营管理人才、技术创新人才将会加速向手机、平板、可穿戴设备等移动互联网媒介倾斜,因为消费者的注意力在这些地方。新时代的IP需要为可预见的商业化转换做好准备。

由于广电总局的各种政策限制,导致国内很多优秀作品无法走进传统影视渠道,反而在互联网上走出了一条独特于美国和日本的路径。美日两国传统媒体还是主流,中国的年轻观众的却养成了互联网以及移动端为首选媒体的习惯。2015年,有18部网剧总点击量过亿。网剧走在了前面,移动社交利于传播。消费习惯和市场特点给足了动漫产业机会。

一个高价值IP的跨媒介设计应该是前置的,在执行之前提前考虑,为未来的多变现渠道和长期商业化路径做好准备。缺少提前设计的IP,在后期执行的时候都是很难强行转化到新媒介形式的。很多时候,去改编一个完全没有新媒介基因的IP,还不如创造一个全新的IP。

4、不要只盯着二次元,做好商业化市场定位

确定作品的人群定位,分析受众人群的背景和喜好,才是成功的关键。90年代末日漫传入中国,由此培养的80后动漫迷们如今已步入社会,有了一定的经济基础,动漫消费习惯逐渐养成。较早接触网络的90后、00后们,接触的动漫文化更加多元,从小看的都是全球最好的作品,对消费国产优质动漫的意愿也较为强烈。至2014年,移动端动漫市场已经连续四年维持约35%的增长率,远高于中国动漫产业整体增长率。

2013年开始,原创互联网作品开始崛起,让国内观众看到一些不同于美国和日本风格内容,让以时事热点和搞笑戏谑为主的互联网作品愈加成为主流,为网络原生作品提供了巨大的发展空间。然而,中国动漫产业整体高品质作品极少,相较于海外成熟的动漫市场,中国的动漫作品定位差异也很大。因为受日本影响大,就一味盯着一个成功案例都没有的核心二次元市场,是行不通的。

2015年7月上映的国产动画《大圣归来》以9.56亿票房打破了国产动画票房纪录,不仅仅是因为其画质好,而更多的是因为其准确的文化和人群定位,成人向的设定决定了受众人群的广度。2015年拿下1.2亿票房的《十万个冷笑话》也是做好了人群分析才启动的项目,虽然仅过亿,但也是成功吸引了其观众人群走进影院,是《大圣归来》之前的国产动画电影取得的新突破。

虽然大家老说中国动漫低幼,但低幼也并非不赚钱,只是赚钱的商业逻辑和渠道不一样。成功的低幼作品虽然主要从动画播放,周边产品,玩具食品,或者形象使用授权等方面赚钱,但明确定位是非常有必要的。千万不要像重蹈《魁拔》的覆辙,再推出12岁主角讲成人设定的作品。

如今中国的娱乐产业刚刚进入战国时期,正在网络上逐渐形成清晰版图,更多的互联网公司加入,更多的筹码和玩法涌现,各路IP改编和网络自制剧等的竞争逐渐白热化,市场正在等待超级IP的出现。

电影《捉妖记》

对于中国来说,我们不可能复制美国超级英雄的路线,也不可能走一条完全“二次元”的日本路线,但在新的移动互联网时代有更多新机会打造全新IP。同时我们也不能掉到日漫的死胡同里,埋头制作不管市场的思路和传统渠道都是很难走通的,而互联网网剧成为巨大机会,网络孵化的原创IP具备天然的高效转化优势。只有赚得到钱,才可能培养出一个巨大的产业。同行们还需加深对于IP筛选识别的深层理解,结合美国日本的工业化产业整合经验,规避美日产业的弊端,打造出新的中国原创超级IP,一起见证中国动画产业的崛起。